- Recherche

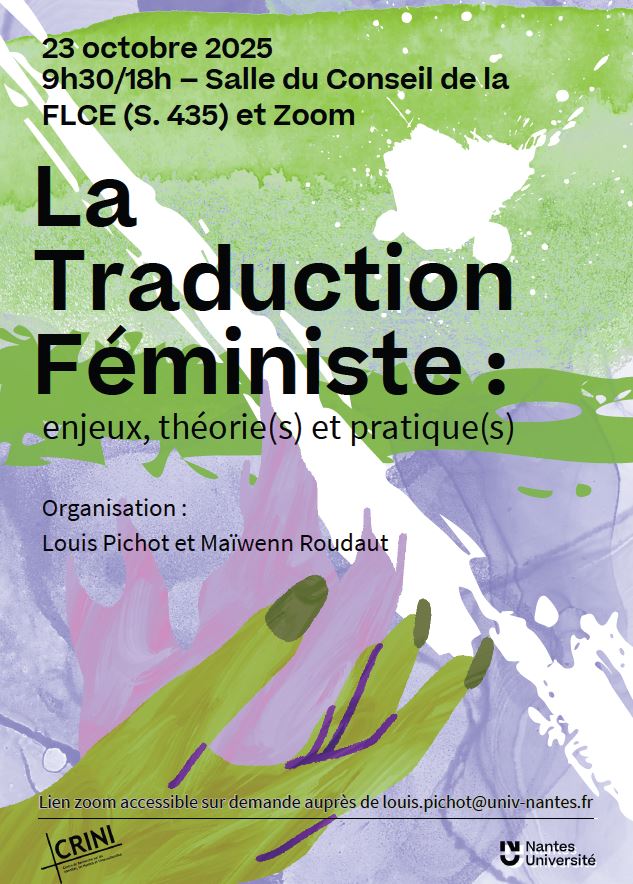

La Traduction Féministe: enjeux, théorique(s) et pratique(s)

-

Le 23 octobre 2025Campus TertreSalle du Conseil (S. 435 RDC), Faculté des langues et cultures étrangèresfalse false

-

De 9h30 à 18h

- Plan d'accès

LA TRADUCTION FEMINISTE : ENJEUX, THEORIE(S) ET PRATIQUE(S)

27 octobre 2025

9h30 : Accueil des participant.e.s

Matin : La traduction féministe au prisme de la théorie

10h-10h30 : Cornelia Möser (CNRS) : « La traductologie féministe. Histoires et enjeux contemporains »

10h30-11h : discussion modérée par Nele Guinand

11h-11h30 : Catherine Kirkby (Université de Montpellier) : « Quels enjeux féministes contemporains dans la traduction des textes d'une religieuse du XVIIème siècle ? »

11h30-12h : discussion modérée par Alix Kazubek

12h-14h : Déjeuner

Après-midi : Retours d’expériences de traductions

14h-14H30 : Guillaume Cingal (Université de Tours) : « Co-traduire un classique féministe : Our Sister Killjoy d'Ama Ata Aidoo »

14h30-15h : Leslie de Bont (Nantes Université) : « Se saisir du paradigme de la romancière oubliée par la traduction »

15h-15h30 : discussions modérées par Mérile Mbang Mba Aki

16h-17h : Conférence plénière de Fanny Quément (Traductrice indépendante) : « Dans l'intimité politique du traduire »

17h-17h30 : discussion modérée par Louis Pichot

17h30-18h : Clôture de la journée d’étude

ResponsableS pédagogiqueS

PICHOT Louis (Nantes Université)

ROUDAUT Maiwenn (Nantes Université)

Résumés :

Cornelia Möser : « La traductologie féministe. Histoires et enjeux contemporains »

Le champ de la traductologie féministe est à la fois historique et récent, réel et en perpétuelle constitution. À la vue des lignes linguistiques, culturelles et disciplinaires qui traversent la traductologie féministe, il est risqué de vouloir en écrire l'histoire. Malgré cela, cette présentation discutera une histoire de la traductologie féministe au Canada dont elle exposera quelques projets et grands principes qui ont façonné la traductologie jusqu'à aujourd'hui. L'histoire n'est pas vraiment canadienne ou québécoise dans la mesure où il s'agit d'une histoire de traduction culturelle et de théories voyageuses formant jusqu'aujourd'hui certaines questions centrales de la traductologie féministe. S'il était à l'époque question de faire ressortir « la femme » et « le féminin » dans un anglais prétendument neutre, mais qui cachait mal son androcentrisme, l'histoire de la traductologie au Canada est aussi celle d'un conflit politique, historique et culturel entre le Québec et la culture dominante anglophone qui se joue au moment des « nouveaux mouvements sociaux » tel que le mouvement de libération des femmes mais aussi le mouvement des étudiant·es. Lorsqu'avec le gender turn les catégories de la femme et même du féminin seront de plus en plus problématisées, cela a également des répercussions sur la pratique de la traduction féministe. La deuxième partie de cette présentation discutera cette remise en question des principes centraux de la traductologie féministe en pointant leurs limites qu'exposent les recherches queer et sur le genre, mais dont il faut également relever la spécificité du contexte linguistique limité au français et à l'anglais.

La présentation proposera enfin des pistes pour une traductologie féministe aujourd'hui à l'aune des politiques sexuelles et de genre dépassant le cadre binaire et hétéronormatif.

--

Catherine Kirkby « Quels enjeux féministes contemporains dans la traduction des textes d'une religieuse du XVIIème siècle ? »

Après un bref aperçu des œuvres que je traduis, celles d'Arcangela Tarabotti, pour montrer notamment comment la situation particulière de l'autrice engendre des difficultés spécifiques la traduction, difficultés liées à la langue qu'elle utilise (de par son usage du dialecte vénitien et d'un sociolecte religieux), à la période d'écriture et au parti pris philosophique de l'autrice et, pour l'édition de L'enfer du couvent, à cause des consignes éditoriales de Garnier, je souhaite analyser et discuter avec vous les implications de ces traductions par rapport à une partie des études féministes contemporaines.

En effet, la traduction de ce type de textes permet une recontextualisation à plusieurs niveaux : celui de la politique vénitienne, de l'histoire des idées en Italie ou, plus largement, de la « Querelle des femmes » au niveau européen ; mais elle permet surtout d'étudier différents concepts et questions au prisme du féminisme. Analyse du consentement et du non-consentement (discuté par exemple par Manon Garcia), réflexion sur la terminologie (domination ou oppression des femmes), examen de ce que permet la fiction en matière de passage de l'objet femme au sujet femme et de la construction du sujet féministe (par exemple : s'agit-il d'une conscience individuelle, d'une conscience de groupe ou d'une conscience de classe, telles que les définit Nicole-Claude Matthieu), possibilité (ou non) d'utiliser l'expression « point de vue situé » pour une autrice du XVIIème : voilà quelques idées sur lesquelles nous pourrions réfléchir ensemble.

Il me semble important de démontrer pourquoi il faut traduire ces textes : non seulement pour ajouter d'autres connaissances spécifiques (par exemple introduire des textes de femmes au milieu des textes d'hommes dans les anthologies littéraires et philosophiques), mais surtout afin d'utiliser le genre comme catégorie d'analyse et montrer comment s'effectue diachroniquement la construction et la hiérarchisation du masculin et du féminin (Mozziconacci).

--

Guillaume Cingal : « Au risque du manspreading :retour sur l'expérience de co-traduction d'Our Sister Killjoy »

Our Sister Killjoy d'Ama Ata Aidoo est un livre majeur de l'écrivaine ghanéenne Ama Ata Aidoo (1942-2023), publié en 1977 dans le double contexte de l'émergence de voix féminines africaineset de textes féministes revendicatifs portés par des Afro-Américaines (Angela Davis, Alice Walker, fondation de la National Black Feminist Organization en 1973...). Associant les codes du récit autobiographique de formation à ceux de la spoken word poetry, le livre d'Aidoo est un texte-phare pour qui s'interroge sur la décolonialité, l'afro-féminisme et l'existence d'un courant féministe radical critiquant le néo-colonialisme à partir d'une expérience africaine : à ce titre, depuis que je l'ai découvert en 1996, je l'ai souvent cité, inclus dans des corpus de séminaires, et cherché – sans succès – à le faire traduire en français, dès les années 2005-2008. À l'été 2024, après avoir attiré l'attention de la maison d'édition indépendante Ròt-Bò-Krik (spécialisée dans les textes littéraires et théoriques issus de l'ère coloniale et du monde post-colonial), j'ai pu mettre en chantier la traduction de ce livre.

Fort de mon expérience de la traduction, en 2021-2022, d'un texte très différent à tous égards mais également écrit par une grande figure intellectuelle noire, Olivette Otele, j'ai insisté pour ne pas traduire ce texte seul, mais pour que la maison d'édition engage une co-traductrice, si possible africaine ou afrodescendante. Ce qui fut fait : entre février et septembre 2025, la poète et traductrice Patricia Houéfa Grange a traduit, en collaboration avec moi-même, Our Sister Killjoy.

Dans ma communication, je reviendrai sur le contexte général de conscientisation qui m'a poussé à considérer comme impossible la traduction en solo de ce texte majeur de l'afro-féminisme, sur les modalités de l'équilibre entre Patricia Houéfa Grange et moi-même, sur les éléments textuels rendant nécessaire le travail d'une traductrice africaine ou afrodescendante, et enfin sur quelques exemples concrets d'échange qui ont permis de faire émerger le texte français.

--

Leslie de Bont : « Se saisir du paradigme de la romancière oubliée par la traduction : une praxis féministe »

Cette communication propose un retour d'expérience sur une pratique traductive adossée à un travail de recherche en littérature anglophone, centré sur des autrices de la première vague féministe (1850–1945). En m'inscrivant dans le sillage des études littéraires féministes et de la traductologie critique, je m'interroge sur ce que recouvre aujourd'hui le « paradigme de la romancière oubliée » — catégorie à la fois éditoriale, critique et politique — dans le champ de la traduction littéraire en France.

À travers l'analyse de quelques cas concrets de traduction (Stella Benson, Alice Coralie Glyn, F Dickberry, Rokeya Sakhawat Hossain), ainsi que d'une pratique de retraduction, je montre que ces autrices, souvent restées en marge du canon et absentes de la circulation éditoriale francophone, voire anglophone, nécessitent un travail spécifique de médiation linguistique, culturelle et historique. Il ne s'agit pas seulement de faire un acte de mémoire militant, mais de repenser la traduction comme praxis féministe : un geste critique, pédagogique, attentif à la radicalité des textes, à leurs aspérités sociales et idéologiques comme à leur historicité.

Mobilisant les stratégies de Luise von Flotow (complémentation, annotation, détournement), voire des approches expérimentales (comme la traduction in(ter)disciplinaire récemment proposée par Lily Robert-Foley), j'essaie de proposer une traduction engagée, en tension entre exigences éditoriales, réflexivité critique et herméneutique féministe. Traduire reviendrait alors aussi à « lire avec », dans un dialogue critique et situé avec ces voix du passé, afin de participer à la construction d'un matrimoine littéraire transnational et inclusif.

--

Fanny Quément : « Dans l'intimité politique du traduire »

En faisant de la traduction mon activité principale, j'ai pu constater au moins deux choses. D'une part, traduire au quotidien pour publication instaure une grande intimité textuelle tout en exposant cette intimité au regard des éditeurices, puis à celui des lecteurices. D'autre part, selon les préjugés, les pratiques et les points de vue, il y a Traduire et traduire, mais aussi traDUIRE et TRAduire, ou bien encore, figurez-vous, traduire et traduire. De surcroît, le féminisme (en particulier sous sa forme matérialiste inspirée de diverses luttes Noires et/ou communistes révolutionnaires) a montré que l'intime est politique. C'est désormais chose bien connue et c'est aussi ce qui se joue, je crois, dans l'intimité textuelle du traduire. Mais qu'est-ce que cela signifie, concrètement parlant ? À partir d'exemples précis tirés de mon expérience, qui m'a amenée à traduire aussi bien Virginia Woolf que les plus obscures Ellen Willis, Cosey Fanni Tutti ou Charmian London, je tenterai d'expliquer ce que « traduire en féministe » peut vouloir dire à mon échelle et de nos jours, c'est-à-dire en tant qu'infime travailleuse du texte ou traductautrice aux prises avec la violence de l'actuel retour de bâton réactionnaire. Nous verrons, dès lors, que ce travail souvent perçu comme solitaire s'avère bien plus collectif qu'il n'y paraît, et que la douceur, l'attention, le soin, l'écoute et la bienveillance attendues des traductrices fait parfois glorieusement défaut, surtout quand la traduction devient source d'empuissancement au bénéfice des livres et des luttes pour la justice sociale.

Partenaires

Centre de Recherches sur les Identités, les Nations et l'Interculturalité

Faculté des Langues et Cultures Etrangères